事故情況

6月10日���,日本福岡市國道202號線發(fā)生的路面塌陷事故�����,經(jīng)分析認為是由下方正在推進的既有雨水管鉆孔作業(yè)所致����。

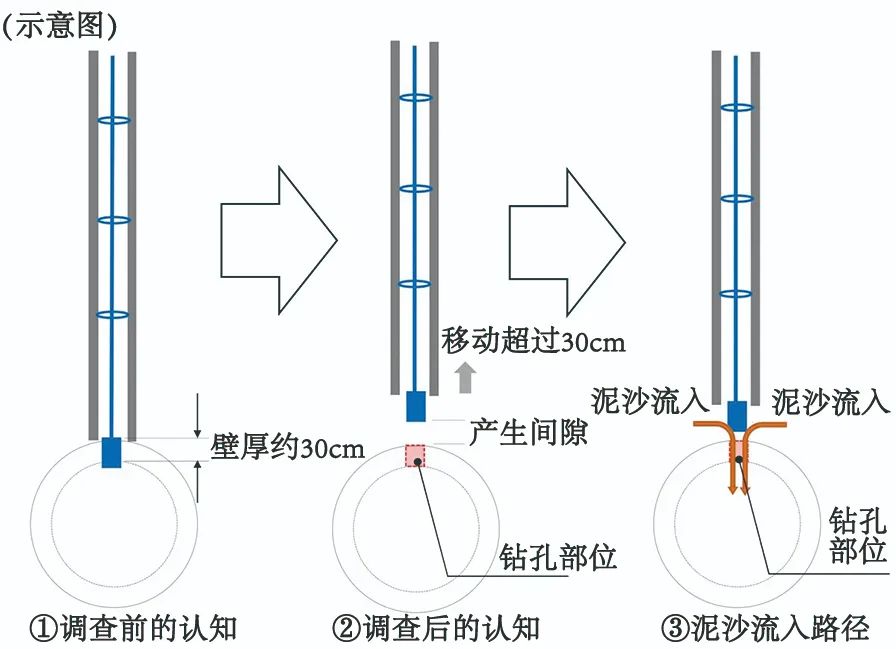

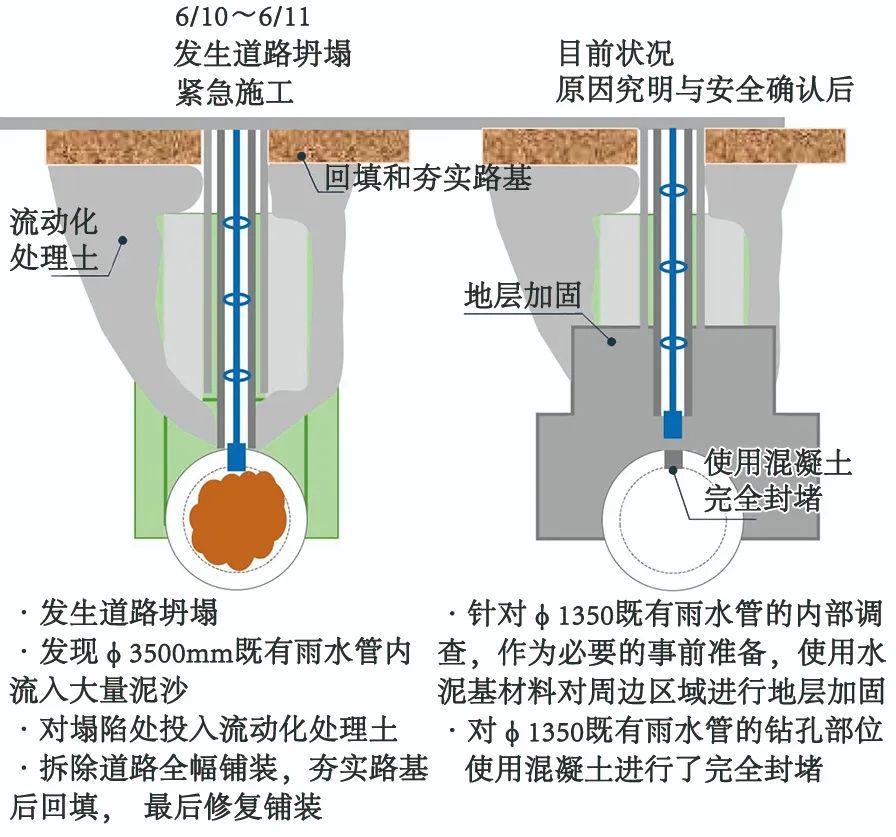

施工導致相鄰兩根管道間已形成超過30cm的間隙��,但后續(xù)誤認為該間隙已封閉�����,未能有效阻隔土砂持續(xù)侵入,最終形成縱約4m���、橫約2m�����、深約2m的塌陷區(qū)域。相關(guān)部門立即對現(xiàn)場實施交通管制�,并使用約25立方米流動化處理土進行回填,至次日(11日)凌晨6時53分解除管控���。

事故發(fā)生地附近的福岡市雨水管鋪設(shè)工程現(xiàn)場�����,地下10m處埋設(shè)有直徑3.5m的雨水干線�����,其分支處(塌陷點正下方)設(shè)有直徑1.35m的支線管道��,兩者均為混凝土材質(zhì)�。本次施工計劃通過側(cè)溝匯集雨水�����,沿支線鋪設(shè)直徑35cm的氯化聚氯乙烯(PVC)豎向管道。

塌陷區(qū)域概念圖

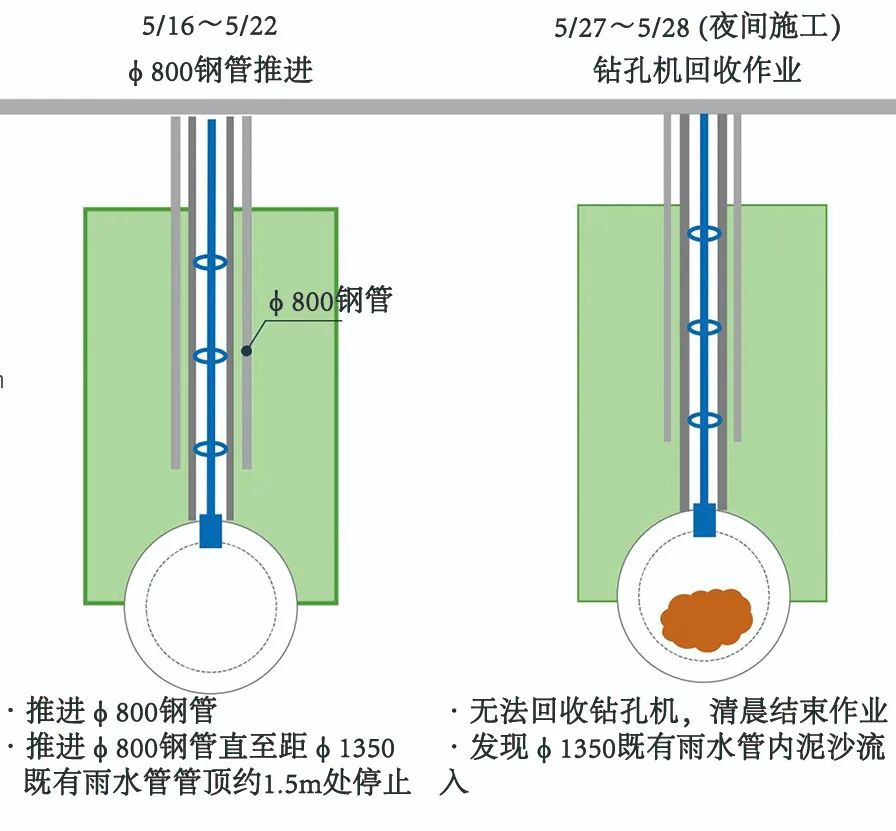

施工方使用直徑50cm鋼管向地下11m處的既有混凝土支管(φ=1.35m)鉆孔���。關(guān)鍵失誤發(fā)生在兩個環(huán)節(jié):

鉆機卡死:4月10日鉆孔完成時�����,因土壓導致鋼管變形�,鉆頭被卡無法取出��;施工方為消除鋼管受土壓影響�����,插入直徑80cm的更大鋼管作為保護���,但該鋼管僅下壓至距雨水管約1.5m處即停止��。

強行拔管:5月27日嘗試拔出鉆機時���,連帶將50cm鋼管上提超30cm,使管口與支管間產(chǎn)生致命空隙。

5月28日��,確認渣土流入雨水管道后���,因擔心地基發(fā)生松動��,對鋼管周圍進行了地基加固�,5月30日解除管控���。隨后���,計劃將直徑60cm的鋼管插入雨水管道�,曾考慮將50cm的鋼管連同鉆孔機一起拔掉,但在實施前發(fā)生了塌陷 ���。

盡管建設(shè)方當時收到施工方關(guān)于“已復位上升鋼管”的報告����,認為管間間隙已封閉��,但事故后對雨水管的內(nèi)部調(diào)查顯示:鋼管實際被拔起超過30cm�,管間仍存在顯著間隙。由此推斷,5月28日時鋼管并未完全復位至設(shè)計位置�����,導致間隙未有效封閉���。

6月11日事故后拍攝的管線影像顯示���,泥沙堆積量較兩周前激增,也證明了注漿未能封堵空隙���。

2025年5月28日雨水干線內(nèi)景

2025年6月11日雨水干線內(nèi)景

修復措施

事故發(fā)生后����,福岡市采取了以下措施:土體加固:對鋼管周邊地層實施水泥基材料加固��,防止地層松弛��;結(jié)構(gòu)修復:將雨水管的鉆孔孔洞以混凝土封堵�����,并完成塌陷坑洞回填��;責任追溯:針對“管間間隙是否完全封閉”的關(guān)鍵問題,已要求施工方提交詳細報告��。

本次事故暴露了地下管道施工中間隙閉合驗證與設(shè)備復位確認環(huán)節(jié)的重要性����。施工過程中需強化對關(guān)鍵節(jié)點(如鋼管與管道接口)的實時監(jiān)測,并建立“施工-復核-驗收”的閉環(huán)管理機制����,以避免因人為誤判引發(fā)的重大工程事故。